行业新闻

致力于弱电行业中高端产品与先进应用的倡导者

轨道交通的周界安防监控作为保障轨道交通安全的第一道防线,正经历着从传统人工防控向智能化、网络化防控的深刻变革。4G/5G 物联网技术的深度渗透,不仅解决了传统安防的诸多痛点,更重构了轨道交通周界安防的技术体系,成为推动行业升级的核心力量。

我国轨道交通运营里程已突破 1 万公里,线路穿越城市建成区、山区、水域等复杂环境,周界安防面临 “覆盖难、识别难、响应难” 三大挑战。传统安防手段存在明显短板:人工巡检效率低下,人均每日巡检里程不足 5 公里,且夜间、恶劣天气下易出现漏检;固定视频监控存在视野盲区,在隧道、弯道等区域无法实现全角度覆盖,AI 识别准确率在雨雾天气下骤降至 50% 以下;有线传输网络建设成本高,在桥梁、隧道等特殊路段,每公里布线 万元,且后期维护需频繁中断运营。

近年来,周界安全事件呈多发态势。据行业统计,2023 年全国轨道交通因周界入侵、异物侵入导致的运营中断事件达 37 起,平均每起造成直接经济损失超 50 万元。这些数据凸显了传统安防体系与轨道交通发展需求之间的巨大差距,技术升级已刻不容缓。

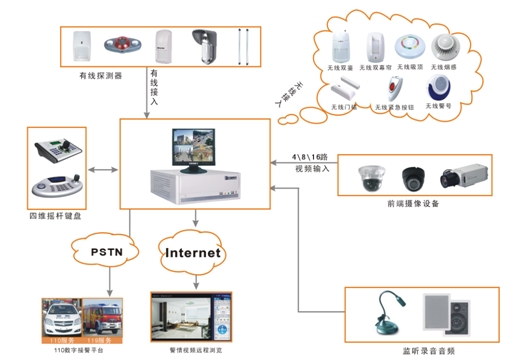

升级后的轨道交通周界安防监控系统是 “感知层 + 传输层 + 应用层” 的有机结合,形成全时段、全区域、全智能的防控网络。

:整合多元探测设备,包括具备 AI 功能的高清摄像头(支持人脸识别、行为分析)、振动光纤(可识别攀爬、切割行为)、微波雷达(穿透雨雾能力强)等,实现对周界的立体监测。某地铁项目通过 “摄像头 + 雷达” 双模探测,将入侵识别准确率提升至 98%。

:依托 4G/5G 物联网技术,通过智能网关实现多设备数据汇玩PG电子游戏时常遇到哪些问题?如何解决?聚,物联网卡提供稳定无线传输。相比传统有线%,且支持设备灵活移动部署。

:构建一体化管理平台,具备实时监控、智能告警、联动处置等功能。平台可与列车调度系统对接,实现 “异常发现 - 自动预警 - 列车减速 - 人员处置” 的闭环响应,平均处置时间从传统的 5 分钟缩短至 1 分钟以内。

该系统的核心创新在于将 “被动报警” 转变为 “主动防御”,通过 AI 算法对历史数据建模,可预测高风险区域和时段,提前部署防控力量,从源头降低安全风险。

4G/5G 物联网在系统中扮演着 “神经中枢” 的角色,其技术优势体现在三个维度:

:工业级智能网关支持 4G/5G、北斗等多链路备份,在隧道等弱信号区域可自动切换通信模式,确保数据不中断。某高铁隧道项目测试显示,采用智能网关后,通信中断时长从每月 120 分钟降至 5 分钟以下。

:智能网关具备边缘计算能力,可在前端完成数据过滤、特征提取,仅将关键信息上传,减少 80% 的传输量。5G 的低时延特性(50ms)保障了高清视频和控制指令的实时交互。

:物联网卡采用按流量计费模式,相比光纤布线%,且可根据线路延伸灵活扩容。某城市地铁新线采用物联网方案,节省初期建设成本超 1200 万元。

在长三角某城际铁路项目中,线 条河流,传统安防难以覆盖。通过部署 4G 物联网卡和智能网关,实现了 90 公里线路的全监控。系统运行一年来,成功拦截 23 起异物侵入事件,误报率控制在 2%,列车正点率提升 0.8 个百分点。

珠三角某地铁网络的 “智慧周界” 项目则大规模应用 5G 技术,在 300 个重点区段部署 5G+AI 摄像头,通过 5G 专网实现数据传输。系统可识别 100 米范围内的微小异物(如直径 10cm 的石块),从发现到预警的响应时间 5 秒,2024 年成功避免 3 起列车碰撞事故,被评为 “轨道交通安防示范工程”。

4G/5G 物联网正在重塑轨道交通周界安防的技术标准和行业生态。随着 “新基建” 的推进和 5G 专网的普及,物联网技术将与数字孪生、BIM 等技术深度融合,构建更智能、更精准的安全防线,为轨道交通高质量发展提供坚实保障。